近年、さまざまな理由で「おひとりさま」として老後を迎える方が増えています。未婚・離婚の増加や少子化などの社会的背景から、一人で老後を過ごす選択をする方や、そうならざるを得ない状況の方も少なくありません。

老後をおひとりさまで過ごすことに不安を感じている方は多いものの、適切な準備と心構えがあれば、充実した晩年を十分過ごせます。この記事では、おひとりさまの老後に向けた準備やリスク対策、そして一人でも豊かに過ごすためのヒントをお伝えします。

梅田ミズキさん

認定心理士、サービス介助士。大学で臨床心理学・産業組織心理学・発達心理学などを学び、卒業後は公的施設にて精神疾患の方のケアや介助業務、ご家族の相談対応などに従事しながら、ホームページ掲載用のコラムやミニ新聞を執筆。現在はフリーライターとして独立し、くらしにまつわるエッセイの執筆、臨床心理・発達支援・療育関連のコンテンツ制作および書籍編集に携わりながら、心理カウンセラーも務めている。趣味は読書、映画鑑賞、気まぐれで向かうプチ旅行。

おひとりさまで老後を迎える人は増えている?

現代日本では、さまざまな社会的要因により、おひとりさまで老後を迎える方が増加傾向にあります。これは個人の選択というよりも、社会構造の変化に伴う現象といえるでしょう。

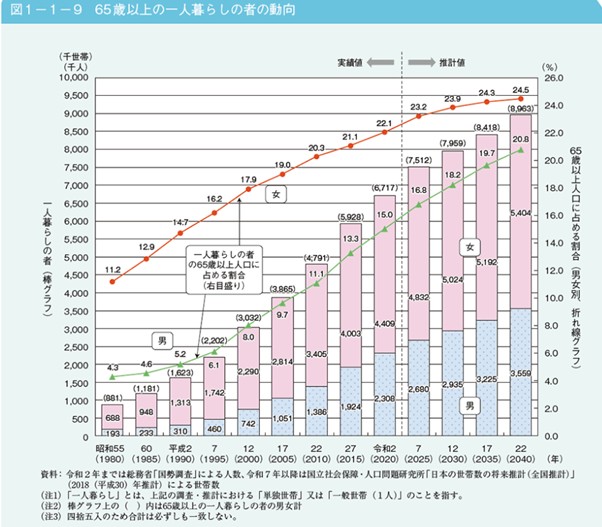

内閣府の「高齢社会白書」によると、65歳以上の一人暮らしの方は増加傾向で、昭和55年には65歳以上の男女それぞれの人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%だったものの、令和2年には男性15.0%、女性22.1%となっています。

上記のような統計からも明らかなように、おひとりさまの老後はもはや特殊なケースではなく、多くの人にとって現実的な課題となっています。「他人事だ」「自分には関係ない」と捉えるのではなく、老後をどのように楽しく過ごせるかをあらかじめ理解しておけると安心です。

老後おひとりさまになる可能性があるのはどんな人か

老後におひとりさまになる可能性がある人には、自らの選択によるものもあれば、やむを得ない事情によるものもあります。ここでは主なケースをみていきましょう。

独身の方

未婚または離婚をされた方は、老後もおひとりさまとして過ごす可能性が高いでしょう。例えば、50代以降で新たなパートナーを見つけることは決して不可能ではありませんが、若い世代に比べると出会いの機会が限られる傾向にあります。

また、キャリアや生活スタイルを大切にしてきた方のなかには、あえて一人での生活を選択する方も少なくありません。

子どもがいない夫婦

子どもがいない夫婦の場合、配偶者との死別によっておひとりさまになる可能性があります。特に女性は平均寿命が長いため、夫に先立たれて一人で暮らす期間が長くなる可能性も否定できません。もちろん、逆の状況も考えられます。

子どものいない夫婦は、お互いに支え合って生活してきたケースが多いため、片方を失った際の精神的・生活的な変化が大きくなりがちです。また、親族との関係性によっては、相続や財産管理の問題が生じる可能性もあります。

パートナーはいるが遠距離で暮らしている方

近年増えているのが「パートナーはいるものの、仕事や介護などの事情で別々に暮らしている」というケースです。特に定年退職後も再雇用や転職で働き続ける方や、親の介護のために故郷に戻る方など、さまざまな理由で夫婦が離れて暮らす場合もあります。

このような「事実上のおひとりさま」の状態では、日常生活での孤独感や緊急時の対応など、実質的には一人暮らしと同じような課題に直面するケースも珍しくありません。

おひとりさまの老後で考えられるリスク

のびのびと自由を謳歌できるのは、おひとりさまの大きなメリットです。その一方で、おひとりさまの老後には、以下のようなさまざまなリスクが考えられます。

経済的な困窮

おひとりさまの最大のリスクの一つが、経済的な問題です。家賃や光熱費といった固定費は、二人で暮らす場合と比べてそれほど変わらないにもかかわらず、収入は一人分だけになります。そのため、夫婦世帯と比較して、単身世帯では生活コストの負担が大きくなりやすいのが注意点です。

また、病気や介護が必要になった場合の経済的負担も大きな課題でしょう。二人以上の世帯の場合、家族が介護を担って費用を抑えられるケースも考えられますが、おひとりさまの場合は外部サービスに頼らざるを得ないため、費用がかさむ傾向にあります。

家の相続や身元保証人の問題

おひとりさまの場合、家の相続や身元保証人の問題も重要な課題です。子どもがいない場合、自分の財産をどのように扱うかを事前に決めておかなければ、遠い親戚に相続されたり、国庫に帰属したりする可能性があります。

また、入院や施設入所の際に必要な「身元保証人」を探すのも苦労するかもしれません。病院や介護施設の多くは、緊急時の連絡先や身元引受人を求めるため、事前に対策を講じておくとよいでしょう。

防犯面の不安

おひとりさま、つまり一人暮らしの場合、犯罪のターゲットになりやすいというリスクも伴います。特に、高齢者を狙った詐欺や窃盗などの犯罪は後を絶ちません。

防犯カメラやセンサーライトの設置、防犯ブザーの携帯など、日常的な防犯対策をしておくのが重要です。また、緊急時の助け合いにもつながるように、地域のコミュニティと関わりを持っておくようにするのもおすすめです。

介護や病気への不安

おひとりさまにとって、病気や介護が必要になった場合の対応も大きな不安要素です。突然の体調不良や緊急事態に一人で対処することの難しさ、通院のための移動手段の確保、日常生活のサポートなど、多くの課題があります。

特に認知症などの疾患が進行すると、自分一人での生活が困難になるケースもあります。介護保険サービスの理解や地域包括支援センターとの連携、民間の見守りサービスの活用など、自分に合ったサポート体制を構築しておくと安心です。

孤独を感じやすい

おひとりさまの老後で見過ごせないのが、孤独感の問題です。人間は社会的な生き物であり、他者とのつながりがメンタルヘルスに大きな影響を与えます。

孤独感は単なる寂しさだけでなく、うつ病などの精神疾患のリスク因子にもなり得ます。また、孤独死のリスクも否定できません。

孤独感を軽減するためには、地域活動への参加やオンラインコミュニティの活用、趣味や学びの場での交流など、さまざまな方法で人とのつながりを維持することが大切です。

おひとりさまで老後を迎える前に準備しておきたいこと

「こうしてみると、おひとりさまの老後って心配事ばかり…」と感じていらっしゃる方もいるのではないでしょうか。しかし、事前に適切な準備しておくと、おひとりさまでも安心して老後を迎えられます。経済面から健康面、社会関係まで、さまざまな側面からの備えをみていきましょう。

老後資金を確保する

おひとりさまの老後に向けて、最も重要な準備の一つが「経済的な備え」です。年金だけでは十分な生活水準を維持できない可能性があるため、追加の貯蓄や投資が必要になる場合が多いでしょう。

老後資金を確保するためには、iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を活用した資産形成、不動産投資、副業による収入増加など、さまざまな方法があります。自分の状況や将来設計に合わせた資金計画を立ててみるのがおすすめです。

また、万が一の病気や介護に備えて、民間の医療保険や介護保険への加入を検討してみるのもよいでしょう。公的介護保険だけでは補いきれない部分のカバーを期待できます。

かかりつけ医へ定期的に受診する

病気の早期発見・早期治療のためにも、かかりつけ医を持ち、定期的に健康診断を受けましょう。

かかりつけ医は単なる診療だけでなく、あなたの健康状態を継続的に把握し、適切なアドバイスを提供してくれる重要なサポーターです。持病や服用中の薬、アレルギーなど自分の医療情報をまとめた「お薬手帳」や「医療情報カード」を常に携帯しておくと、緊急時に適切な治療を受けやすくなります。現代ではスマートフォンのアプリなどでの管理もできるため、自分に合った方法を活用してみてください。

なお、認知症の早期発見のためにも、もの忘れが気になり始めたら専門医への相談を検討しましょう。早期発見・早期対応で、その後の生活の質が大きく変わってきます。

身元保証人を決めておく

信頼できる親族や友人に身元保証人を頼める場合は、早い段階からその旨を相談しておきましょう。もしも身近な人に頼めない場合、代替手段を検討する必要があります。

最近では、入院時の手続き支援や日常生活のサポート、死後の事務処理などを行ってくれる身元保証サービスを提供する民間企業やNPO法人も増えています。また、成年後見制度の利用も一つの選択肢です。判断能力が低下した場合に備えて任意後見契約を結んでおくと、財産管理や契約行為などをサポートしてもらえます。

身元保証人がいない場合や適切なサービスの紹介をしてほしい方は、お住まいの地域の包括支援センターに早めに相談してみるのがおすすめです。

活用できそうな老後のサービスを把握しておく

おひとりさまの老後を支えるサービスは、公的なものから民間のものまで多岐にわたります。自分に合ったサービスを事前に把握し、必要な際に迅速に利用できるように備えておきましょう。

例えば「見守りサービス」は、おひとりさまの安全を確保するための重要なサポートです。自治体が提供する安否確認サービスや、民間企業のセンサーを使った見守りシステム、さらには郵便局や新聞配達、乳酸菌飲料の配達などと連携した見守りサービスなど、さまざまな選択肢があります。

その他、買い物や家事代行、在宅医療や訪問看護、訪問介護など、要介護状態になった場合に組み合わせて活用できるサービスを調べておくのがおすすめです。地域によっては「高齢者サロン」や「ふれあい食堂」など、交流の場を提供するサービスもあります。こうした場に参加して地域とのつながりを維持できれば、孤立を防ぎやすいのもメリットです。

おひとりさまの老後の楽しみ方

おひとりさまの老後は、不安要素だけではありません。自分のペースで自由に過ごしながら一人の時間を充実させるためのヒントをご紹介します。

楽しみ方1. コミュニティなどに参加して人とのつながりを作る

交流が好きな方は、人とのつながりを維持できる場所を見つけてみましょう。自治体が主催する高齢者向けの講座やイベント、子ども食堂のお手伝いや地域の見守り活動、NPO法人が運営する交流の場など、新たな出会いや交流の機会を得られる場所は多くあります。

「人と会って話すのは得意じゃない…」という方もご安心ください。最近では、同じ趣味や関心を持つ人が集まるSNSのグループなど、オンラインでのコミュニティも増えています。

また、シニア向けの習い事や大学の公開講座への参加なども、知的好奇心を満たしながら人とのつながりを作るよい機会です。学びの場では、年齢や背景が異なる多様な方々と出会えます。

楽しみ方2. 趣味や勉強など打ち込めるものを作る

老後の時間を充実させるためには、情熱を注げる趣味や学びの対象を持つのも大切です。「長年やりたかったもののできなかったこと」に挑戦したり、若い頃の趣味を再開したりするのもよいでしょう。

例えば、絵画や音楽、ガーデニング、料理、写真、手芸など、自分の感性を活かせる創作活動は、心の充足感をもたらします。作品を地域の展示会やSNSで発表して新たな交流が生まれる場合もあるでしょう。

外国語学習、歴史探究、科学や哲学の学習など、知的好奇心を満たす学びの活動も脳の活性化につながります。ウォーキングやヨガなど、自分のペースで続けられる運動を日常に取り入れてみるのも、心身ともに健康な状態を保ちやすくなります。

興味のある分野に深く入り込むのは、日々の生活に知的な刺激と発見をもたらせるのが魅力です。

楽しみ方3. デジタルツールを活用して世界を広げる

スマートフォンやタブレット、パソコンなどのデジタルデバイスを使いこなし、自宅にいながらも世界とつながってみるのはいかがでしょうか。オンラインショッピングや食材宅配サービスの利用は、買い物の負担を軽減できます。また、動画配信サービスやオンライン図書館の活用で、娯楽や学びの機会を広げられるのもメリットです。

さらに、SNSやビデオ通話アプリを使えば、遠方に住む家族や友人とも手軽にコミュニケーションを図れます。スマートスピーカーやIoT家電などを活用すれば、音声操作でさまざまな家電を制御したり情報を得たりしながら、生活の便利さと安心を感じられるのも魅力です。

デジタル機器の使い方に不安がある場合は、自治体やNPO、民間企業などが主催するスマホ教室やパソコン講座に参加してみてもよいでしょう。世代を超えた交流の機会にもなります。

デジタルツールの活用は、自分から積極的に発信し交流を深めることで、より楽しくなります。「学ぶだけで終わらず、使ってみる」ことを意識することで、新しい世界が広がるでしょう。

楽しみ方4. 自分らしい生き方を大切にする

おひとりさまの最大の魅力は、他者に合わせる必要がなく、自分のペースで自分らしく生きられる点です。自分の価値観や好みを大切にしながら、自由に人生を設計していきましょう。

「やりたいことリスト」を作成して、少しずつ実現していくのもよい方法です。旅行や体験などの「やりたいこと」、観たい映画や読みたい本などの「インプットしたいこと」、挑戦してみたい料理や手芸などの「創作したいこと」など、さまざまな角度から自分の望みを整理してみましょう。

また、日々の小さな幸せや感謝の気持ちを記録する「幸せ日記」をつけることで、ポジティブな気持ちを育みやすくなります。写真や絵、短い文章など、自分に合った形で記録していくのがおすすめです。

自分のペースを大切にしながらも、年齢にとらわれず「やってみたい」と思ったものに挑戦すると、人生の可能性がさらに広がるでしょう。

おひとりさまでも安心して豊かに生きるために

おひとりさまの老後に不安を感じるのは、とても自然なことです。しかし、自分なりの準備と「楽しみたい」という前向きな姿勢があれば、一人でも充実した人生を送りやすくなります。

老後の生活で大切なのは「自立」と「つながり」のバランスです。経済的・身体的な自立を目指しつつ、必要なときには周囲の力を借りる柔軟さも持ちましょう。完全に一人で何でもこなそうとするのではなく、適切なサポートを受けながら自分らしい生活を楽しんでみてください。

▼ 当サイト「悩ミカタ」ではミドル世代(40代50代)の悩みや不安・ストレスについて各分野の専門家/カウンセラーに相談できるオンラインカウンセリングサービス「悩ミカタ相談室」を展開しています。不安な気持ち、1人で抱え込まずにまずはお気軽に相談してみませんか?